Градус Делиля

Гра́дус Дели́ля (обозначение: °Д или °D)— ныне неупотребляемая единица измерения температуры. Была изобретена французским астрономом Жозефом Николя Делилем (1688—1768). Шкала Делиля схожа с температурной шкалой Реомюра. Использовалась в России в течение XVIII века.

Пётр I пригласил французского астронома Жозефа Николя Делиля в Россию, учреждая Академию Наук. В 1727 году в Петербурге, в здании Кунсткамеры на Васильевском острове, открылась Астрономическая обсерватория. Среди приборов в ней были термометры Делиля — основателя обсерватории.

В 1732 году Делиль создал термометр, использующий ртуть в качестве рабочей жидкости. В качестве нуля была выбрана температура кипения воды. За один градус было принято такое изменение температуры, которое приводило к уменьшению объёма ртути на одну стотысячную.

Таким образом, температура таяния льда составила 2400 градусов. Однако позже столь дробная шкала показалась избыточной, и уже зимой 1738 года коллега Делиля по Петербургской академии, медик Иосия Вейтбрехт (1702—1747), уменьшил число ступеней от температуры кипения до температуры замерзания воды до 150 градусов.

«Перевернутость» этой шкалы (как и изначального варианта шкалы Цельсия) по сравнению с принятыми в настоящее время обычно объясняют чисто техническими трудностями, связанными с градуировкой термометров.

Шкала Делиля получила достаточно широкое распространение в России, и его термометры использовались около 100 лет. Этой шкалой пользовались многие российские академики, в том числе Михаил Ломоносов, который, однако, «перевернул» её, расположив ноль в точке замерзания, а 150 градусов — в точке кипения воды.

Формула преобразования[править | править код]

Один градус Делиля соответствует 2/3 градуса Цельсия (или кельвина), а абсолютный нуль соответствует 559,725 градусам Делиля.

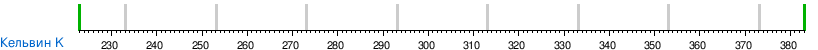

Диаграмма перевода температур[править | править код]

Литература[править | править код]

- Журнал Русского физико-химического общества. — Т. 36. — Ч. 2. — С. 183—185.

- Источники по истории астрономии России XVIII в. / Н. И. Невская, Институт истории естествознания и техники (Российская академия наук). Санкт-Петербургский филиал. — СПб.: Наука, 2000. — Т. 1. — С. 308—309.

- Литинецкий И. Б. М. В. Ломоносов, основоположник отечественного приборостроения. — М.: Гос. изд-во технико-теорет. лит-ры, 1952. — С. 41—43.

- Основы химической термодинамики (к курсу физической химии): учебное пособие / Г. В. Булидорова, Ю. Г. Галяметдинов, Х. М. Ярошевская, — В. П. Барабанов. — Казань: Изд-во Казан. гос. технол. ун-та, 2011. — С. 32. — ISBN 978-5-7882-1151-0.